2024年度認定ファシリティマネジャー資格試験の概要と難易度

認定ファシリティマネジャーの資格について

・どんな資格か知りたい!

・どれくらい難しい試験なの?

・資格にかかる費用は?

このような疑問に答えていきたいと思います!

・そもそも認定ファシリティマネージャー(CFMJ)とは?

・試験の難易度は?

・資格に関わるトータルコスト

私は外資系の総務で10年以上の経験がある現役のファシリティマネジャーです。

私自身も27歳の時に認定ファシリティマネジャー試験に合格しています。

また私が試験のアドバイスをして、合格したスタッフもいます!

そんな私が経験をもとに解説したいと思います!

認定ファシリティマネージャー試験についてわかりやすく解説!

認定ファシリティマネージャー(CFMJ)は、ファシリティマネジメントに関する唯一の資格です!

総務を総合的に網羅した代表的な資格はありませんが、ファシリティマネジメントにはこれがあるのです!!

登竜門として、ファシリティマネジメントの基礎的理解を得るために、総務担当のみなさんも資格取得を目指してみてはいかがでしょうか?

そもそもファシリティマネジメント(FM)ってなに?という人はまず「わかりやすく解説!ファシリティマネジメントとは?」をご覧ください〜!

そもそも認定ファシリティマネージャー(CFMJ)とは?

資格概要

認定ファシリティマネージャー(CFMJ)とは民間資格で、日本ファシリティマネジメント協会(以下、JFMA)、ニューオフィス推進協会、ロングライフビル推進協会の3団体が協力して実施するもので、試験に合格し登録を行うことで、「認定ファシリティマネジャー(CFMJ)」の称号を得られるというものです。

(CFMJとは、Certified Facility Manager of Japanの頭文字をとった英文名称です。)

民間資格ですので、国家資格のように法律で定められた独占業務がある訳ではありません。

「認定ファシリティマネジャーです!」と名乗ったり、名刺や履歴書に書ける資格という認識でいてもらえれば大丈夫です。

それだけ!?って思うかもしれないですが、総務・ファシリティマネジメント業界では総合的な唯一の資格ですので、これを持っていると基礎的な理解があるという証明にもなりますし、何より総務やファシリティマネジメントへの本気度が伝わる資格なので、転職などでも有利に働くでしょう。

日本の総務業界でもファシリティマネジメントへの注目度は年々増しており、社内でも一目おかれる存在になるかもしれないです。

またFMの専門知識や考え方を習得することで、今後の総務業務への応用なども期待でき、1つ上の総務を目指せる資格です!

試験概要

受験資格

制限なし。

※合格後の登録には学歴に応じた実務経験が必要ですが、試験合格者に変わりはないので、合格した年+5年以内に実務経験が満たされた時点で新規登録すれば問題ありません!登録要件については、詳しく後述します。

試験内容

学科試験 3教科(40問、120分)、論述試験(90分)

※学科試験に合格した場合に、論述試験が受験可能になりますので、「学科試験=一次試験」「論述試験=二次試験」という位置づけになります。

ただし、学科試験と論述試験の合計点で最終的な合否判定が行われます。

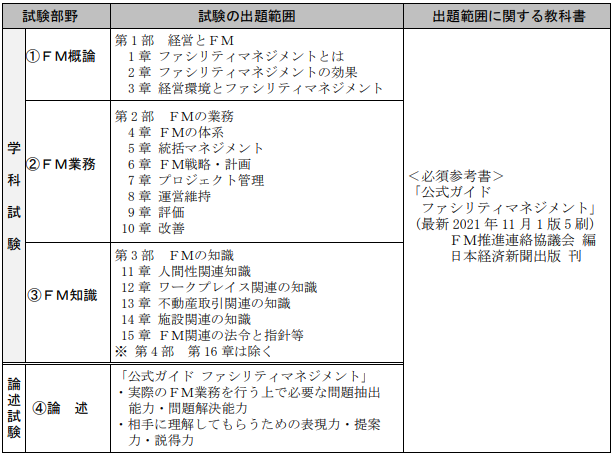

出題範囲

公式発表は以下の通りとなります。教科書(必須参考書)として「公式ガイド ファシリティマネジメント」が明記されていますので、この本の内容からの出題が原則となっています。

試験方法

CBT試験(Computer Based Testing)にて実施

CBT試験とは、インターネットから試験日時・テストセンターを予約し、テストセンターのパソコンを使用して行われる試験です。テストセンター(試験会場)でコンピュータに表示された試験問題に対して、マウスやキーボードを用いて解答する形式になります。

合格点

学科試験:正答率70%以上(400点満点中280点以上)で論述試験の受験が可能

最終合格者:学科試験(400点満点)と論述試験(200点満点)の合計得点(600点満点)で合否判定

合格率

過去10年の平均合格率43.8%(2010年 – 2019年)

受験者数

毎年約1000人程度

申込方法

インターネット経由(詳しくは日本ファシリティマネジメント協会のHPで確認)

受験料

試験手数料 22,000円(税込)

試験日程

試験申込:4月1日~5月31日

学科試験:5月下旬~6月上旬

論述試験:6月下旬

最終合格者発表:9月1日

認定登録概要

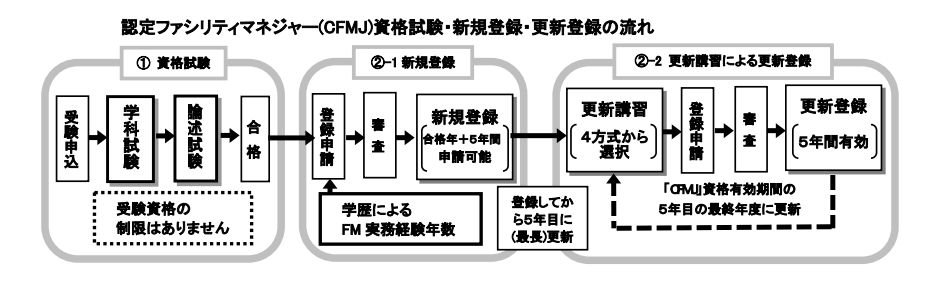

試験から新規登録、更新登録までの流れは以下の通りとなります。

新規登録

新規登録は合格した年+5年以内に行う必要があります。

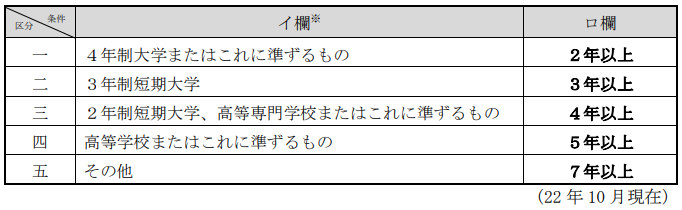

高校卒業であれば実務経験は5年以上となっていますので、最終学歴が高校卒業の人が合格時点でファシリティマネジメント業務を始めたばかりだとしても、そのまま業務を経験すれば5年以内に登録ができる仕組みになっています。

ただ、合格した年+5年以内に登録できなかったとしても、合格者の身分は変わることはないので、更新講習を受講すれば新規登録を行うことができます。

新規登録には、新規登録料 11,000円が必要になります。

ですので、受験の時点で実務経験がなくとも、受験することを躊躇する必要はないということになります!

登録要件

以下の通り、学歴によって登録に必要なFMの実務経験年数が異なります。

ファシリティマネジメントの実務経験とは下記「ファシリティマネジメントの12業務」の全部、または一部を経験したことをいい、新規登録申請にあたっては、所属会社等の証明が必要になります。

実務経験の証明については、フォーマットが用意されていますので、実務経験を記入して勤めてる会社の管理職以上の方に署名をしてもらえば大丈夫です。

複数の会社で実務経験がある場合も、前職の会社に署名してもらう必要はなく、現職の会社での署名のみで問題ありません。

面接等で職務経歴を確認してもらった上で現職の会社に入社していると思いますので、現職の会社で過去の経歴も含めて証明をしてもらうという形になります。

なので、実務経験の証明の手続きに関しては、そこまで心配する必要はありません!

1 統括マネジメント

ファシリティ全体を把握し、その総合的な最適化を図るために統括的に経営活動(マネ

ジメント)を行う業務。具体的な業務としては、権限と責任をもつFM組織体制を構築

すること、そのFM組織を運営することが主体となる。

2 FM戦略 (FM戦略・計画(Plan))

経営戦略方針、あるいはFM業務評価からの改善方針を受けてFMの目標を策定し、そ

の目標を実現するためのFM施策を立案する業務。

3 中長期実行計画 (FM戦略・計画(Plan))

FM戦略に基づき、立案したFM施策に対し、中長期の期間を設定し、ファシリティの

供給に関わる「供給計画」、品質評価にもとづく「品質計画」、そしてこれら両方に関わ

る「財務計画」を経営者の承認を得て策定する業務。

4 ワークプレイスづくり (プロジェクト管理(Do))

人が創造力を発揮して働ける室内環境(執務環境や居住環境)と機能の整備および情報

化への対応装備を計画し、実施する業務。

5 不動産賃貸借 (プロジェクト管理(Do))

施設(土地・建物)の賃貸借や返却を計画・実施し、適切なスペースの供給を行う業務。

6 不動産取得 (プロジェクト管理(Do))

土地・建物の取得、権利保全、売(廃)却および資産流動化を適切に計画し実施する業務。

7 建物建設 (プロジェクト管理(Do))

新築、増築など建物の建設を計画し、実施する業務。(建物の解体・処分も含む。)

8 大規模改修 (プロジェクト管理(Do))

建物の性能向上や長寿命化を図るため、建物、設備、内装などの大規模な修繕、改修、

模様替えなどを計画し、実施する業務。

9 運用・サービス (運営維持(Do))

ファシリティを安全、快適、効率的に活用できる状態に保ち、ユーザーに対しては、

心地よいオフィス環境と利便のよいサービスを提供し、ユーザーの満足度を上げるこ

とで、生産性の向上に結びつける業務。

10 維持保全 (運営維持(Do))

いわゆるメンテナンスのことをいい、施設のハード面について、性能・機能の確保と、

ニーズの変化に対して必要な対応を担う業務。

11 評価(Check)

品質・財務・供給の 3 視点による評価技術を用いて、現状をできるだけ定量的に把握し、

評価することによって、現状の到達点と課題を明らかにする業務。

12 改善(Act)

「評価」の業務により明らかになった、FM の目標の到達点や未達成の課題、新しい課題を

踏まえて、新たなFMの目標を設定するための改善方針を検討し立案する業務。

(出典:FM資格制度協議会「2023(令和5)年度 認定ファシリティマネジャー資格試験案内書」)

更新登録

資格の有効期間は最長5年となっています。

新規登録者は、有効期間の最終年度(最長5年目)に、更新講習(4方式から選択)を受講し、登録要件の審査を受けることによって、資格の更新登録をすることができます。

更新手続きには、以下の4方式がありますので、それぞれについて解説していきます。

A方式 (JFMA個人会員)

更新登録を継続中の方で、直近の 2 年以上継続してJFMAの個人会員(個人年会費5万円)である人は、更新講習テキストにより自己学習をすることで更新登録をすることができます。

一番簡便な方法はA方式ですが、個人年会費が5万円/年ですので、更新料+年会費ということでコスト的には一番高くなることがネックになります。

B方式 (FM活動ポイント)

直近の 5 年以内に、次の4 分野のうち 2 つ以上の分野においてFM活動を行い、活動に応じたポイント基準に従って合計 20 ポイント以上を取得している人は、更新講習テキストにより自己学習することで更新登録をすることができます。

① 実務経験(2.5ポイント/年、最大10ポイント)

FMの業務を経験している。

② 継続教育 (セミナーは1ポイント/2時間、最大10ポイント)

FMに関する講習会・セミナー・大会等に参加・受講している。

③ FM団体活動(最大10ポイント)

FM団体の会員になっている、またはFM三団体の委員会の委員長の経験がある。

④ FM普及啓発への貢献(最大10ポイント)

FM関係の講演会・講習会等の講師を務めたことがある、FM関連の書籍・雑誌

等の執筆を行ったことがある、またはその他FMの普及啓発に貢献したことがあ

る。

一般的な人は、①と②の組み合わせで20ポイントを獲得することになります。

セミナーは、非正規会員ですと1ポイント獲得できるセミナーが2000円程度ですので、10ポイント獲得するのに2万円程度が必要になります。

これに加えて更新料がかかりますが、一番費用が抑えられるのはB方式です。

ただセミナーが平日の日中帯に行われることが多いので、仕事の都合上出れない人はこの方式を選択することは難しいです・・・

C方式 (在宅講座)

受講者が更新講習テキストにより、自習の上、修了考査問題の解答をJFMAに提出し、修了考査に合格することで更新登録をすることができます。

自己学習ですので、好きな時間に進められるため、時間的自由度が高いことがメリットです。

D方式 (Web講座)

受講者が更新講習テキスト(事前配布)に基づく Web 講座を受講し修了することで更新登録をすることができます。

配信期間が4日間しかなく、時間的な余裕がないことがデメリットですが、自己学習が苦手な方にはオススメな方式です。

費用はC方式/D方式ともに資格有効期限内であれば34,260円となります。

試験の難易度は?

受験するにあたって気になるのは、試験の難易度ですよね…

難易度について、私なりに解説していきたいと思います!

学科試験

試験内容は3教科(40問、120分)で選択式となります。いわゆるマークシートのように、選択肢が与えられ正解だと思う番号を選択して回答を行う形です。

この3教科とは、「FM概論」「FM業務」「FM知識」になります。

正答率70%以上(400点満点中280点以上)で論述試験に進めますので、一般的な資格試験と同程度または少し易しい部類になるかと思います。

単純に1問あたり3分の解答時間があり、習熟度にもよりますが時間との勝負になることはなく、丁寧に回答ができる時間があります。

論述試験

論述試験の合格点は公表されていません。

90分という限られた時間の中で、800字程度の論述を行います。

論述するテーマが設定され、さらに与えられたキーワードを利用して、ファシリティマネジャーとしての視点から論述することが求められるパターンが多い傾向があります。

実際にファシリティマネジメント業務に携わっている人は比較的論述しやすい内容になっています。

資格試験全体

最終合格者は学科試験(400点満点)と論述試験(200点満点)の合計得点(600点満点)で合否判定されます。

過去10年の平均合格率43.8%で、そこまで低い数値ではありません!

単純比較はできませんが、不動産関連の代表資格である宅地建物取引士の合格率はマークシート方式で15%前後ですので、それと比べても約3倍は受かりやすいと言えるでしょう。

私の周りでも、1回目で不合格でも2回目で合格できる人がほとんどで、3回目を受験したという人は聞いたことがありません。

しっかり勉強をして試験対策を行えば、難なく合格できるレベルの資格ですので、是非合格を目指して頑張ってください!!

興味のある方は、過去問として「最新4か年 認定ファシリティマネジャー資格試験問題集」が出版されていますので、確認してみることをオススメします。

資格に関わるトータルコスト

前述した通り、受験→合格→新規登録→更新講習という流れになっています。

受験者が気になるのは、民間資格ならではのコストではないでしょうか!?

そこで、この認定ファシリティマネジャー資格のトータルコストについて解説していきたいと思います。

以下が公表されている受験や登録・更新などにかかる費用です。

・受験料 22,000円

・新規登録料 11,000円

・更新料 9,570円~38,580円 ※価格は全て税込み

受験初年度に新規登録まで行った場合は、受験料 22,000円+新規登録料 11,000円でトータル33,000円の費用が必要になります。

その後は登録を継続する場合には、5年ごとに更新料(9,570円~38,580円)が必要になります。

ただ前述した通り更新には4方式があり、それぞれの方式によって更新料が異なり、また更新料以外のコストもかかりますのでトータルコストとして、少し分析していきましょう。

A方式 (JFMA個人会員)

最低109,570円【更新料 9,570円+個人会員費(最低2年以上)100,000円(50,000円×2年)】

最低2年ですので、継続的に個人会員を5年続けた場合には、更新料 9,570円+ 250,000円(50,000円×5年)となり、259,570円とかなり高額となります。

更新が簡便であることがメリットですが、個人で負担する金額としては大きいので、会社の経費で落とせない限りはあまりオススメできません・・・

B方式 (FM活動ポイント)

最低31,630円【更新料 11,630円+セミナー参加費 20,000円(参加費2,000円×10)】

セミナーは、非正規会員ですと1ポイント獲得できるセミナーが2000円程度ですので、10ポイント獲得するのに20,000円程度が必要になります。

※一般的なポイントの獲得方法であるセミナー活動で10ポイント、実務経験4年以上で10ポイントの計20ポイントを獲得する計算としています。

仕事で実務を行っている人で、平日の日中帯にある程度自由がきく人は、一番コストを抑えられるオススメの方法です。

C方式 (在宅講座)、D方式 (Web講座)

資格有効期限内:34,260円、

資格登録失効または合格年度の翌年から5年を超えて未登録の場合:38,580円

費用は最安ではないですが、B方式と比べても数千円程度の違いですので、個人年会費を経費で落とせない場合や、仕事で実務を行っていない方、平日の日中帯に都合がつけられない人は、C方式/D方式のどちらかを選択することになります。

まとめ

この記事では、認定ファシリティマネジャー試験についてわかりやすく解説し、またその資格に関わる費用などについて紹介してきました。最後まで読んでいただきありがとうございます!!

ただ正直に申し上げると、受験料もそうですが、更新にかかる費用も高すぎます。

これが民間資格の悪いところといっても過言ではないです。

冒頭で申し上げた通り、「認定ファシリティマネジャー(CFMJ)」の称号得られるだけの試験および登録・更新であり、独占業務がある訳ではないので、コストに見合う価値があるのか?という点については私も疑問です。

しかし、ファシリティマネジメント業務に関する基本的知識と理解があるという証明になるのも事実です。

名刺に載せたい場合や名乗りたい場合などは、新規登録し更新講習を受けてファシリティマネジメントの知識をアップデートしていけば、継続的な学習機会を得るという意味でも良いと思います。

もし、金銭的余裕がない場合や、その更新コストに価値を見いだせない場合は合格者の身分のままで、登録・更新を行わないこともできます。

もちろんその場合でも履歴書には「○○○○年○月 認定ファシリティマネジャー試験合格」と明記できますので、それだけでも十分価値はあると思います。

またこの試験勉強を通じて得たファシリティマネジメントの知識や理解については、消えることなく頭の中に残るはずですので、受験自体が無駄になることもありません。

勉強方法については、『認定ファシリティマネジャー試験 学科・論述 独学勉強法』で詳しく紹介していますので、そちらも読んでもらえると嬉しいです!

私はファシリティマネジメントに出会って人生が変わりましたし、今はすごく幸せな人生を送っています。

これをきっかけにファシリティマネジメントを勉強して、日々やりがいのある仕事に挑戦してもらえたら、私はすごく嬉しいです!

ファシリティマネジメントで人生が変わったよ!そんな人が1人でも増えてくれることを切に願っています。