第二種電気工事士の技能試験に落ちた…不合格はあなただけじゃない!私の体験談

「筆記は受かったのに、技能試験で不合格だった…」

「練習では時間内にできたのに、なぜ本番で落ちたんだろう?」

第二種電気工事士の技能試験は、筆記試験とはまったく異なる「実技」の壁があり、毎年多くの受験者が涙を飲みます。

もしあなたが今、不合格という結果に直面しているのなら、どうか落ち込まないでください。 不合格はあなただけではありません。

この記事は、私自身が過去に技能試験で不合格となった経験をもとに、不合格の裏に隠された真の原因と、次の試験で確実に合格するための具体的な対策をすべて解説します。

不合格という経験を「次への最高の準備期間」に変えましょう!

私は文系ですが、イチから勉強し第2種電気工事士を取得して、仕事や趣味に役立てています!

そんな私ですが、筆記試験は一発合格でしたが、技能試験は1回目は不合格で、2回目でやっと合格ができました・・・そんな私が今回解説をしたいと思います!

第二種電気工事士 技能試験に落ちた理由がわからない…採点の闇と現実

技能試験の結果を受け取ったとき、多くの人が感じるのが「なぜ落ちたのか分からない」という疑問です。

試験センターからは、第二種電気工事士 技能試験の不合格理由が通知されませんので、具体的な落ちた理由はわからない状態で、自分で推測するしかありません。

私の体験談:落ちた時の心境

私自身、初めて技能試験に挑戦した際、「練習通りにできた。合格したはず」と思っていましたが結果は不合格。

この時、一番苦しかったのは、「何がダメだったのか」が全く分からなかったことです。

しかし、冷静に当時の作業を振り返り、分析してみても、実際に何が「致命的な欠陥」になったのかについては正直いまでもわかっていません。

ただ、「不合格になるような欠陥とは何なのか?」を洗い出し、この欠陥に該当しないように徹底的に練習するしかないと決めて、半年後の2回目技能試験に臨みました。

結果は、見事合格。暗いトンネルをやっと抜け出せた感覚で、本当に嬉しかったのを今でも覚えています。

欠陥に該当するようなミスをしないためには、反復練習を徹底することが合格の近道なのだと改めて感じました。

電気工事士 実技:不合格理由の大部分は「欠陥」

採点は非常に厳格で、小さなミスが「欠陥」と判断され、即不合格につながります。

主な不合格理由(欠陥)は以下の通りです。

- 致命的な結線間違い: ランプレセプタクルや端子台への結線ミス、極性の間違いなど。

- 被覆の不適切処理: 絶縁被覆の剥ぎすぎ(心線が長すぎる)や剥き不足、あるいは心線に傷をつけている。

- リングスリーブの誤使用: 接続する電線に対して、スリーブのサイズ(小・中)や圧着マーク(〇、小、中)を間違えている。

- 寸法間違い: ケーブル外装の剥ぎ取り寸法が極端に短い、または長い。

記憶がまだ残っているうちに、試験の際に上記のような欠陥を起こすようなミスがなかったかを振り返ってみましょう。

それでも原因が分からない場合、「欠陥例に該当する部分を、本人は気づかないうちに作ってしまった」ということになるかと思います。

いずれにしても、練習不足ということになると思いますので、練習を徹底するのが合格への近道です。

練習キットの活用法について、以下で詳細に解説していますので、是非ご確認ください。

第二種電気工事士 落ちた人のリアル:失敗を分析する

ネット上では不合格になった人を「第二種電気工事士 落ちた奴」と揶揄する声もあるかもしれませんが、実は落ちた人こそ、合格への最短ルートを知るチャンスを得ています。

不合格者の共通する3つのパターン

- パターンA:時間切れ(タイムオーバー)

- 練習ではできたが、本番の緊張で手が動かなくなり、制限時間の40分をオーバー。時間切れは、未完成で即不合格です。

- パターンB:工具の誤操作

- 焦りから、ワイヤストリッパーの刃を間違えたり、リングスリーブの圧着工具のマークを間違えたりする。これらは即、致命的な欠陥となります。

- パターンC:確認不足

- 作品全体を見直す時間(5分間)を確保できず、結線間違いや寸法間違いといった初歩的なミスを見逃してしまう。

電気工事士に落ちたことに納得できないあなたへ

「電気工事士に落ちたことに納得できない」という気持ちは分かりますが、その不満は次のエネルギーに変えましょう。

不合格は、あなたの電気知識が足りないわけではなく、「本番で欠陥を出さないための手順」が身についていなかっただけです。

次の試験では、ただ練習するのではなく、「欠陥チェックリスト」を作り、作業のたびに厳しく自己採点するプロセスを取り入れてください。

特に独学で挑戦されている方は、技能試験の進め方などについて不安がある人もいると思います。

以下の記事では独学勉強法について解説していますので、興味のある方は以下をご確認ください。

第2種電気工事士 技能試験に落ちた人のための再出発ガイド

試験で不合格だった方へ、次の試験に向けて何をすべきか、具体的な再出発のステップを解説します。

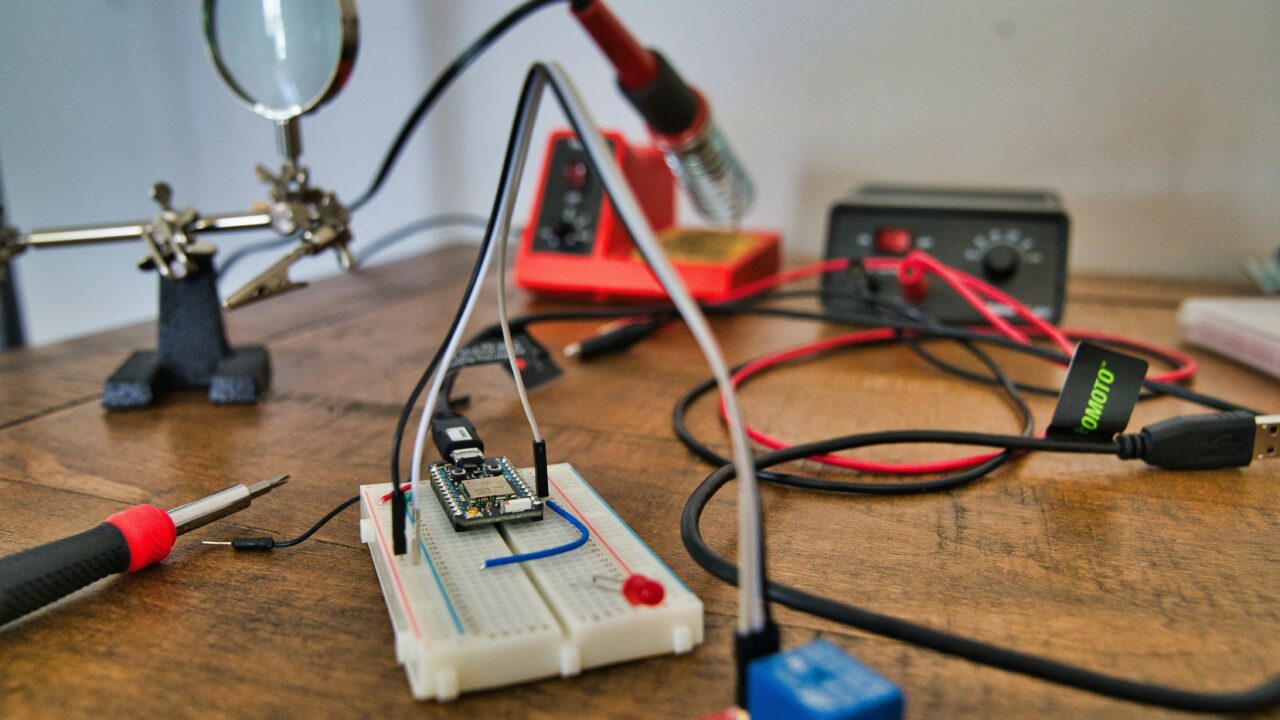

ステップ1:原因分析とツール点検

- 工具の見直し: 工具が古くなっていませんか?特にワイヤストリッパーの切れ味が悪いと、心線に傷がつきやすくなります。必要であれば新しい工具に買い替えましょう。

- 欠陥の特定: 過去の作品(もし残っていれば)や、記憶にある苦手な作業(例:埋込コンセントへの結線、差込形コネクタの使用)を洗い出します。

ステップ2:練習方法の抜本的改善

ただ漫然と練習するのではなく、以下の方法を取り入れます。

- 時間短縮の目標設定: 40分ではなく、「30分完成」を目標にします。残りの10分を「欠陥最終チェック」の時間に充てるためです。

- 個別動作の反復: ケーブル全長の切断、被覆の剥ぎ取り、リングスリーブの圧着など、作業を細分化し、それぞれの動作を完璧になるまで繰り返します。

なお合格に必要な工具について、以下で解説していますので、是非参考にしてみてください。

第2種電気工事士の実技は何回まで再試験できる?

不合格が続くと、「何回まで再受験できるのだろうか?」と不安になりますよね。

- 受験回数: 第二種電気工事士の実技試験に回数制限はありません。何度でも再試験を受けることができます。

- 筆記試験の有効期限: 筆記試験に合格した場合、次回と次々回に開催される筆記試験が免除されます。

たとえば、2025年上期の筆記試験に合格した場合、2025年下期、そして2026年上期の技能試験を受験する際に、筆記試験が免除されます。(詳しくはこちらをご確認ください。)

この間に技能試験に合格できれば、筆記試験を受ける必要はありません。

第2種電気工事士 実技 再試験の料金とコスパ

再試験には、受験料と練習材料費がかかります。

- 受験料金: 技能試験の受験料は、例年1万円程度です。

- 材料費: 再試験に向けての練習キットは、13問全てを揃えると1.5万円〜2万円程度かかります。

第2種電気工事士 実技再試験の料金がもったいないと感じるかもしれませんが、この初期投資は、一生モノの国家資格を得るための必要経費です。

1回で合格できなかった分、次回は絶対に合格するという気持ちで、材料費を惜しまず投資しましょう。

私がオススメの練習キットはホーザン社が提供するDK-53です。

なお、電線セットのみも販売されていますので、すでに器具をお持ちの方は、電線セットだけでも問題ないかと思います。

不合格体験をブログで共有する価値

もしあなたが「第二種電気工事士 不合格ブログ」を始めるなら、それは非常に価値のあることです。

あなたの失敗や気づきは、次に受験する人にとって最高の教材となります。

自身の経験を客観的に見つめ直すことで、次の試験へのモチベーション維持にもつながります。

まとめ:不合格はあなたを成長させる最高のチャンス

第2種電気工事士の技能試験落ちたという事実は、決してあなたの能力不足ではありません。

それは「欠陥を出さないための確実な手順」がまだ体にしみついていないというシグナルです。

- 原因は必ず「欠陥」: 落ちた理由が分からなくても、必ずどこかに欠陥がありました。次は「欠陥ゼロ」を目指しましょう。

- 制限なしで再挑戦可能: 再受験の回数に制限はありません。筆記免除の期間を最大限に利用しましょう。

- 目標は30分完成: 40分の制限時間に安心せず、残りの10分を最終チェックに充てるための「30分完成」を目指しましょう。

不合格という経験は、あなたの作業の精度と意識を高める最高のチャンスです。

この記事で紹介した具体的な対策を実践し、次の試験で必ず合格を掴み取ってください。応援しています!