【完全版】第二種電気工事士 技能試験を一発合格するためのコツを総解説!

「筆記試験は突破したけど、実技は難しそう…」

「練習キットは必要?独学で本当に合格できる?」

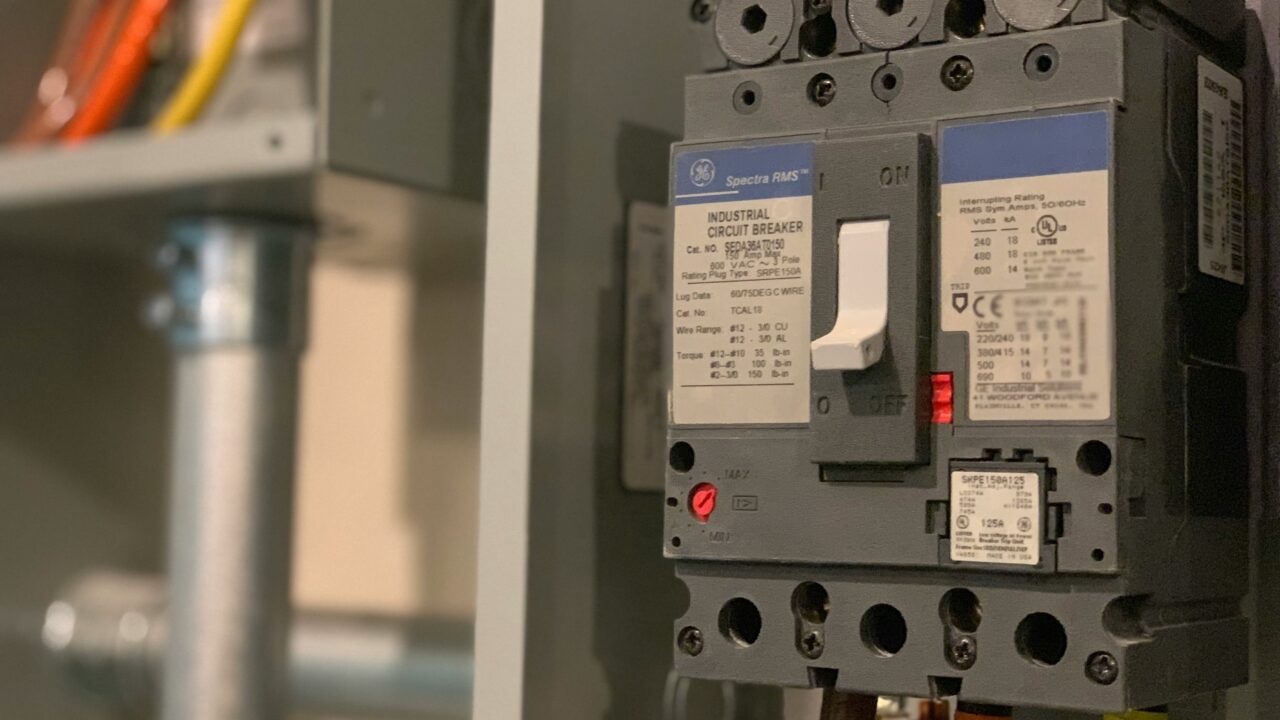

第二種電気工事士の資格取得において、最終関門となるのが技能試験です。

筆記試験で知識を問われたのに対し、技能試験では定められた時間内に正確な作業が求められます。

この実技試験に不安を感じている方は非常に多いでしょう。

この記事では、第二種電気工事士の技能試験に一発合格するための具体的な練習法、独学のコツ、失敗の原因、そして時間短縮のテクニックまで、すべてを総解説します。

このガイドを読み込み、自信を持って本番に臨みましょう!

私は文系ですが、イチから勉強し第2種電気工事士を取得して、仕事や趣味に役立てています!

そんな私が今回解説をしたいと思います!

第二種電気工事士技能試験は毎年同じ?出題形式の秘密

技能試験の出題形式は、毎年大きく変わるわけではありません。

これが一発合格を狙える最大の理由です。

第二種電気工事士技能試験は毎年同じ!13問の候補問題

一般財団法人電気技術者試験センターは、毎年、技能試験の出題候補問題として13問を公表しています。

本番の試験では、この13問の中からランダムに1問が出題されます。

つまり、事前に出題される可能性のある問題をすべて把握し、繰り返し練習することが可能ということです。

この「出題範囲が限定されている」という特性を最大限に活かすことが、合格への最短ルートです。

【注意】求められるのは「完璧さ」より「欠陥なし」

技能試験で求められるのは、芸術的な完成度ではありません。

採点のポイントは、致命的な欠陥がないかどうかです。

- 欠陥例(即不合格): 結線間違い、重大な被覆の損傷(芯線が露出している)、圧着の誤り、極端な寸法間違いなど。

逆に、多少の見た目の不揃いがあっても、電気的に正しく、安全基準を満たしていれば合格となります。

練習では、欠陥を出さない正確な作業を最優先にしましょう。

第二種電気工事士技能試験:独学での一発合格戦略

「専門学校に行かなくても、本当に独学で大丈夫?」という疑問は、すぐに解消できます。

独学での一発合格は十分可能です。

第二種電気工事士 技能試験:独学で成功させる3ステップ

- 工具を揃える: まずは指定工具と測定器を揃えます。特に、電工ナイフ、ワイヤストリッパー、リングスリーブ用圧着工具、スケール(定規)は必須です。

- 基本作業の徹底: 最初に、電線の皮むき、リングスリーブの圧着、端子台への結線といった基本動作を、動画やテキストを見て完璧にマスターします。

- 時間測定練習: 基本が身についたら、すぐに本番と同じ40分の時間制限を設けて、候補問題の練習を開始します。

なお必要な工具が揃ったホーザンDK-28が受験者に人気です。

試験に必要な工具については、以下で詳細に解説していますので、ご確認ください。

技能試験 対策の要:第二種電気工事士技能試験 過去問

独学の教材は、市販のテキストと動画、そして何よりも過去問です。

- 過去の出題傾向を知る: 過去に出題された問題は、今年も出題される可能性が高い傾向があります。

- 時間配分を習得: 過去問を繰り返し練習することで、「この問題は35分で完成させる」といった時間配分を体に覚え込ませることができます。

重要なのは、知識を覚えるのではなく、手が勝手に動くレベルまで反復することです。

独学での勉強法については、以下で解説しておりますので、興味のある方は以下をご確認ください。

必須投資!第2種電気工事士 実技練習キットの活用法

「第2種電気工事士は実技練習なしで合格できる?」と考えるのは、非常に危険です。

結論から言えば、練習キットへの投資は必須です。

第2種電気工事士 実技練習なしはあり?

「技能試験 電気工事士 クズ」という過激な言葉もありますが、これはすでに建設現場などで活躍している工事関係者から見た見解である可能性が高いです。

建設現場などで働いていない人にとっては、練習なしで技能試験を合格するのは非常に困難です。

技能試験は、「安全な電気工事ができるか」を試す試験です。

せっかく筆記試験を合格して技能試験にたどりついたのに、練習をせずに不合格になるようなことは、自分で自分の努力を無駄にしているようなものです。

練習なしでの受験は、合格が難しいだけでなく、今後安全に電気工事を実施するという意識に欠けていると言わざるを得ません。

第2種電気工事士 実技練習キットを選ぶポイント

練習キットは、ホームセンターやオンラインストアで販売されています。以下のポイントを重視して選びましょう。

- 候補問題全セット: 13問すべてに対応した電線や器具が揃っているキットを選びましょう。

- 電線の長さ: 最低でも各候補問題を2回以上練習できる量が含まれているものが望ましいです。特に、VVFケーブルは消耗品なので予備が必要です。

- 配線器具: 刻印(メーカー名など)が本番に近い仕様のものが入っているか確認しましょう。

おすすめの練習キット(例):

ホーザン(HOZAN)製キット: 長年の実績があり、工具と材料がセットになったものが充実しています。特に「DKシリーズ」は定番で人気があります。

【賢い練習法】

- 1周目: 欠陥を出さないことを最優先に、時間をかけて丁寧に完成させます。

- 2周目: 40分の時間制限を設けて、時間内に収める練習をします。

- 3周目以降: 30分以内の完成を目指し、スピードアップを図ります。

練習キットの活用について、以下で詳細に解説していますので、ぜひご覧ください。

第二種電気工事士 技能試験:落ちた人が語る3大要因

残念ながら第二種電気工事士 技能試験に落ちたという経験をした方々の多くには、共通する失敗要因があります。

失敗要因1:時間切れ

最も多い不合格の原因は「時間切れ」です。

40分という制限時間は、慣れないうちはあっという間に過ぎます。

特に、最後のVVFケーブルの仕上げや、端子台への結線で焦り、重大な欠陥(結線間違いなど)を犯してしまいます。

- 対策: 目標時間を30〜35分に設定し、練習時から常にタイマーを使って時間管理を徹底することです。特に、電線の切断や皮むきといった単純作業のスピードアップが鍵となります。

失敗要因2:寸法・極性の間違い

電線の長さや器具の取り付け寸法を間違える、あるいはランプレセプタクルや端子台への極性(白線と黒線の位置)を間違えるといったミスも、不合格に直結します。

- 対策: 作業開始前に、必ず配線図に寸法と極性を大きく書き込みます。また、作業中に何度もスケールで確認する習慣をつけましょう。

失敗要因3:ケーブルの「致命的な損傷」

ワイヤストリッパーの扱いに慣れていない場合、電線の絶縁被覆を剥く際に、内部の銅線(芯線)に傷をつけてしまうことがあります。

芯線が規定の半分以上損傷している場合は、重大な欠陥となり、一発不合格です。

- 対策: 練習キットで、特にVVFケーブルの被覆を剥く作業を繰り返し行い、工具の扱いに慣れましょう。焦らず、工具の目盛りに合わせて正確に剥くことが大切です。

第二種電気工事士技能試験日程と試験への最終準備

第二種電気工事士技能試験日程の確認と計画

技能試験は、筆記試験の合格者のみが受験できます。

年に2回(上期・下期)実施されるため、筆記試験に合格したらすぐに日程を確認し、練習計画を立てましょう。

試験日程は一般社団法人電気技術者試験センターのHPから確認できます。

- 練習期間: 筆記試験から技能試験までの約1〜2ヶ月間を集中して練習期間に充てます。

- 最終チェック: 試験直前1週間は、苦手な問題や時間がかかりやすい問題に絞って練習し、感覚を忘れないようにします。

持ち物の最終チェックリスト

本番当日、忘れ物で焦ることがないよう、以下の持ち物を必ず確認しましょう。

- 受験票、写真付き身分証明書

- 指定工具一式(ドライバー、ペンチ、圧着工具など)

- 定規(スケール)、鉛筆、消しゴム、電卓(筆記対策用)

- 支給材料の確認リスト(試験開始前に材料が揃っているか確認するため)

まとめ:正確さと時間管理が合格の鍵

第二種電気工事士の技能試験は、特別な才能や高度な知識を必要とする試験ではありません。

合格のカギは、「正確な作業を制限時間内に完了させる反復練習」に尽きます。

第二種電気工事士技能試験は毎年同じ問題が出題されるという最大のメリットを活かし、第2種電気工事士の実技練習キットを使って繰り返し練習しましょう。

過去の失敗要因を避け、常に時間と欠陥を意識しながら練習を重ねれば、独学でも一発合格は必ず可能です。

この記事の内容を参考に、自信を持って技能試験に挑んでください。応援しています!